L'ingiustizia: parti uguali tra disuguali

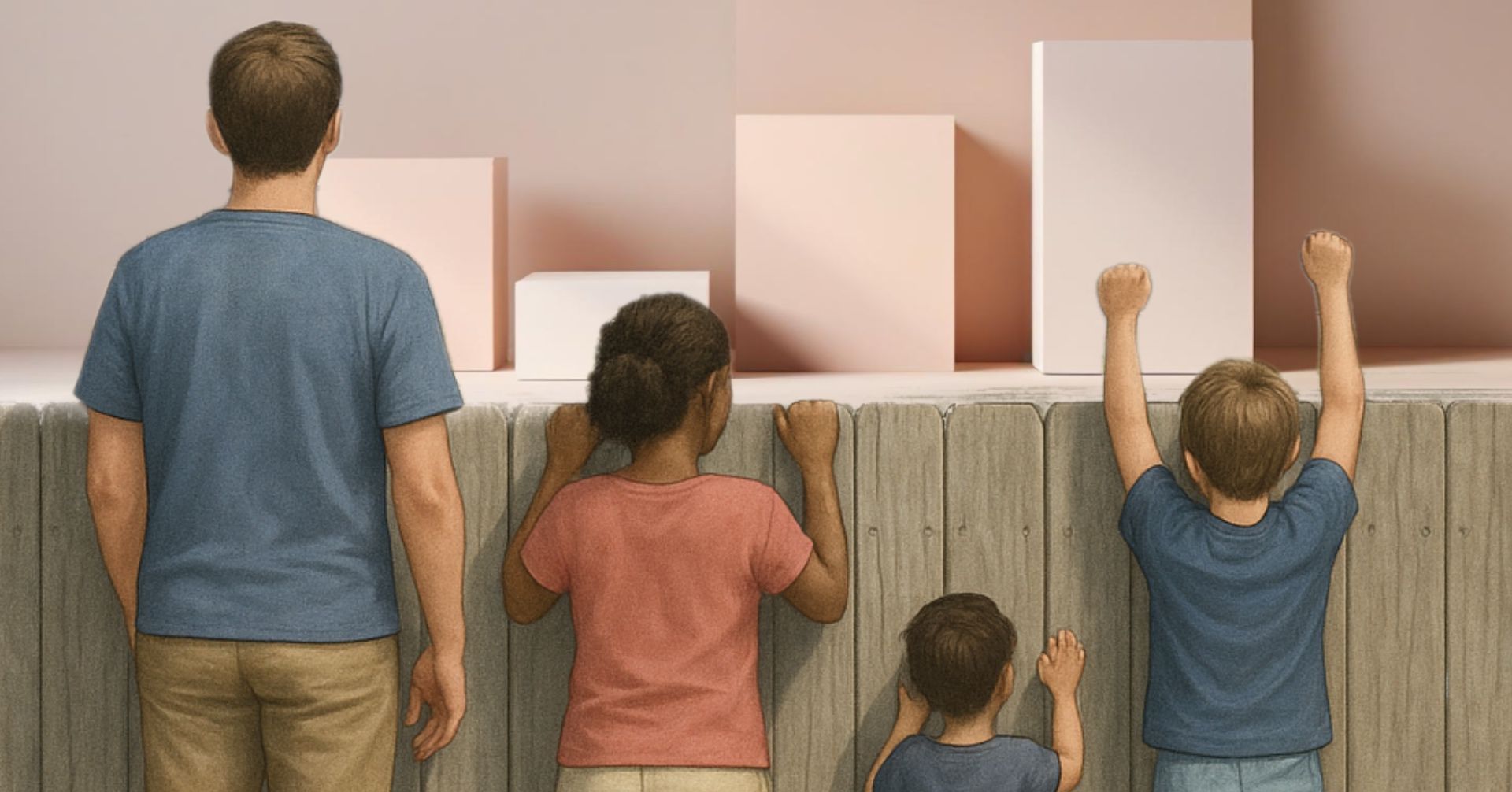

Oggi, in Italia, il contributo che paghiamo con le nostre tasse non è uguale per tutti. Come riconosciuto dalla Costituzione, infatti, chiedere a tutti i cittadini lo stesso sacrificio economico prevedendo il pagamento di una percentuale fissa non sarebbe equo. Questo perché i Costituenti erano ben consapevoli che se avessero previsto un livello di tassazione identico per tutti, il peso maggiore lo avrebbe sopportato proprio chi possiede meno, contribuendo a perpetuare le disuguaglianze di partenza. Come avrebbe detto don Lorenzo Milani qualche decennio dopo la stagione costituente, “Non c’è ingiustizia più grande che fare parti uguali fra disuguali”. In effetti, per una persona che guadagna poco e con fatica arriva a fine mese, anche poche decine di euro possono fare una grande differenza, mentre per chi ha più disponibilità cambia poco. Far pagare in misura sostenibile, ma maggiore, chi ha di più è invece un modo “democratico” per realizzare quel principio che riconosce tutti i cittadini come uguali davanti alla legge senza alcuna distinzione e che impegna la Repubblica a “rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale” che limitano “la libertà e l’uguaglianza dei cittadini”. Ecco perché, optando per un sistema tributario progressivo, i Costituenti hanno deciso una cosa molto semplice: chi più ha, più paga, attraverso un’aliquota sostenibile per tutti, che cresce al crescere del reddito. Quest’idea non era affatto scontata quando fu proposta durante i lavori dell’Assemblea costituente e lo era ancora meno quando la proponeva, già all’inizio del Novecento, Giacomo Matteotti, convinto che prevedere un prelievo proporzionalmente identico per tutti contribuisse a perpetuare le disuguaglianze di partenza. A distanza di quasi ottant’anni, però, questo principio è sempre più in crisi. E non da oggi. Ormai da tempo, infatti, il nostro sistema tributario sembra aver perso il suo carattere di progressività: le entrate erariali che possono essere ancora considerate progressive non raggiungono neanche il 40 per cento del totale. La maggior parte, invece, sono rappresentate dalle varie imposte indirette sui consumi (l’Iva sui beni che acquistiamo, le accise sui carburanti e via dicendo), alle quali si aggiungono le imposte sostitutive su alcuni tipi di reddito (come quella sui redditi finanziari o come la cedolare secca per gli affitti) e i regimi forfetari che consentono di applicare regole speciali a intere tipologie di contribuenti (come, ad esempio, la flat tax per le partite Iva). Questa tendenza vìola palesemente i princìpi di capacità contributiva e di progressività, che ormai vale quasi esclusivamente per i redditi da lavoro, in particolare quelli di lavoro dipendente, e le pensioni.

(tratto dal libro "Più Uno, la politica dell’uguaglianza")